トップ» コラム一覧» 360° VR 映像で観光誘致|成功事例と活用手法を徹底解説

近年、ドローン技術や360度カメラの進化により、VR(バーチャルリアリティ)を活用した観光プロモーションが急速に拡大しています。なかでも、地方自治体や観光協会が注目しているのは、「臨場感」を通じた地域への誘客施策です。

本記事では、「360度映像で地域振興がどう実現できるのか?」という視点から、全国の具体的な活用事例を紹介します。

目次

ゴーグルで観光地を体感:「VR視聴コーナー」の設置

地域の観光案内所や道の駅、空港の待合室などに「VR視聴コーナー」を設置することで、訪問者はゴーグルを装着して360度映像を体験できます。たとえば、四季折々の自然風景や祭り、登山体験などを疑似体験することで、実際に足を運びたくなる「動機づけ」に。

事例1:三重県熊野市「KUMANO CITY VR」

熊野市のVR視聴コーナーは、熊野市駅前の観光案内所で、HMD(VRゴーグル)を使った臨場感あふれるVR体験ができます。PCやスマホでも視聴可能ですが、観光案内所ではダイジェスト版をより没入感たっぷりに楽しめます。手軽に熊野市の魅力を体感できるスポットです。

事例2:熊本県阿蘇市「阿蘇火山博物館」

VRコンテンツの最大の魅力は、通常では立ち入ることが難しい、あるいは見ることのできない阿蘇中岳火口の様子を安全に、かつ臨場感たっぷりに体験できる点です。市中の観光地をふんだんに映像に取り込んでいるため、取材記事では観光地の滞在時間が増えたと効果も実感されているようです。

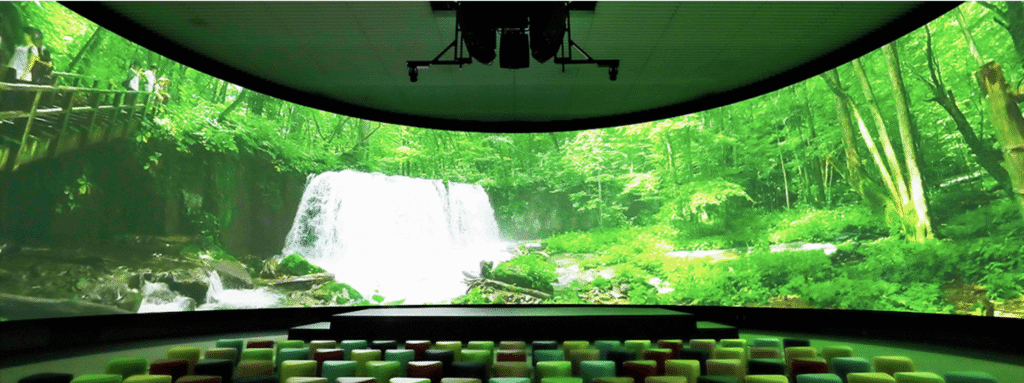

迫力の多人数体験:「360度シアター」

より多くの人に一度に没入体験を提供できるのが、360度映像対応のシアターです。

複数台のプロジェクターを使ってドーム型空間に360度のパノラマ映像を投影し、観客はその場にいるかのような臨場感を味わえます。

事例1:北海道函館市:はこだてみらい館

函館山、恵山、五稜郭など、函館近郊の名所をドローン空撮で巡る「スカイクルーズツアー」は、迫力ある映像とともに空中散歩を楽しめる没入型体験。

360度シアターならではのパノラマ映像で、海と山に囲まれた函館の美しい地形や、四季折々の風景が立体的に映し出され、まるで自分が空を飛んでいるかのような感覚に包まれます。

観光前の導入としても、旅の振り返りとしても最適。時間や天候に縛られず、函館の絶景をあますことなく体験できる、特別な映像旅です。

事例2:青森県「青森県観光物産館アスパム」

アスパム2階にある360°3Dデジタル映像シアターでは、青森の四季折々の風景や、迫力満点のねぶた祭を、まるでその場にいるかのような臨場感で体験できます。観客を取り囲むように映し出される360度の映像と立体音響により、津軽の雪景色や、夜空を焦がすねぶたの熱気が、全身に伝わってくるような感覚に。

観光の前に青森全体の魅力を一望できる「導入コンテンツ」としても最適で、初めて訪れる人にも、リピーターにも新たな発見を与えてくれる、体験型観光スポットです。

世界に届ける地域の魅力:「YouTube360度動画」での海外発信

YouTubeの360度動画機能を活用すれば、世界中どこからでもスマホやVR機器で地域の魅力を体験可能。訪日インバウンド観光客へのアプローチとして非常に効果的です。

事例:愛媛県「Visit Ehime Japan」

愛媛の多様な観光資源(自然、歴史、文化、アクティビティなど)を360度の没入感ある映像で紹介しています。これにより、海外の潜在的な旅行者は、実際に訪れる前に愛媛の魅力をリアルに体感でき、旅行への関心を強く高めることができます。インバウンド需要を取り込む具体的な旅行計画へと繋げる効果が期待できます。

圧倒的没入体験:「ドームシアター」の設置

地域の博物館や観光施設にドーム型常設シアターを整備すれば、継続的に観光VRコンテンツを提供可能です。視界全体を覆う投影により、自然・文化・歴史を圧倒的没入感で表現できます。簡易に設置できるドーム型シアターもあり予算を抑えて360度映像視聴環境を構築可能です。

事例:佐賀県「三重津海軍所跡」

佐賀県の世界文化遺産「三重津海軍所跡」に隣接する佐野常民記念館では、直径6メートルのドーム型シアター「みえつドームシアター」が設置され、幕末の佐賀藩による海軍所創設の歴史を迫力ある360度映像で体験できます。このシアターは、個別のVR体験では難しかった団体や家族連れでの同時視聴を可能にし、より多くの来館者が一緒に歴史の旅を楽しめるようになっています。

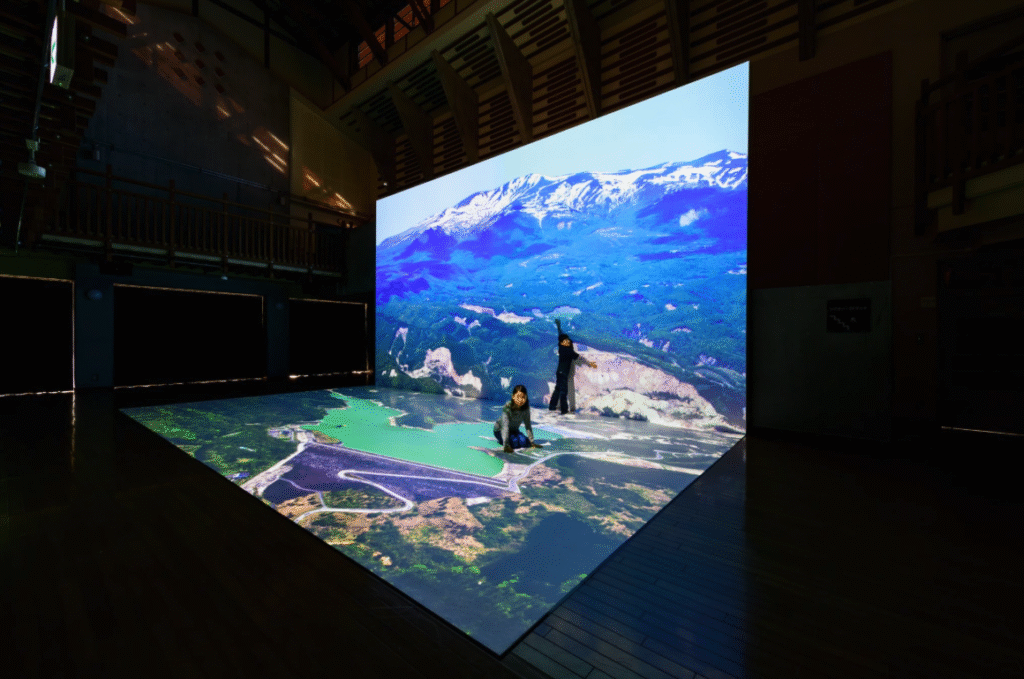

映像に“入り込む”体験:「2Dシアター」の進化系

通常の2D映像であっても、ナレーションや環境音、視点の演出によって、観客を映像世界に“没入”させることは十分に可能です。中でも、大型スクリーンを活用した映像シアターは、空間全体を巻き込むような演出で、来場者に圧倒的なリアリティとスケール感を届けます。

事例:宮城県栗原市「栗駒山麓ジオパークビジターセンター」

映像シアターでは、栗駒山の四季の移ろいや山林の変化、動植物の営みなどをダイナミックに映し出し、地形や生態系の成り立ちを直感的に理解できるよう工夫されています。映像にはドローン空撮を交えた広大な視界のカットや、マクロ視点での昆虫や植物の描写も組み込まれ、まるで観客自身がその自然の中に入り込んだかのような臨場感を演出。

また、巨大スクリーンによる視野の占有効果により、視覚と聴覚が自然に集中。これはVRゴーグルを用いずとも「そこにいる感覚」を得られるという意味で、多人数同時体験型の“進化した2Dシアター”とも言えます。

展示会やイベントでの主軸プロモーションに

観光・地域振興に関わる展示会やイベントにおいて、他ブースとの差別化を図るうえで重要なのが「印象に残るコンテンツ」の導入です。なかでも、ドローン空撮や360度VR映像、巨大シアターなどの没入型映像体験は、来場者の注目を集め、強い記憶として地域名や観光資源を印象づける効果があります。

映像コンテンツは、視覚・聴覚をダイレクトに刺激することで、パンフレットやパネル展示では伝えきれない自然のスケール感や、文化・風習の息づかいを“体験”として届けることができます。これにより、「行ってみたい」「体験してみたい」という感情の喚起が生まれ、単なる情報発信にとどまらない来訪意欲の醸成へとつながります。

さらに、VRやドーム映像はSNS拡散との親和性も高く、展示会場での話題化やメディア露出にも貢献。自治体や観光団体にとっては、限られた時間と空間で最大限の効果を発揮できるプロモーション手段として、今後ますます活用価値が高まっています。

事例:東京都 秋葉原:東北ハウス

「東北ハウス」は、2021年7月22日から8月7日まで東京・秋葉原のアキバ・スクエアで開催された、東北・新潟の魅力を発信する情報発信拠点事業です。このイベントでは、直径22メートルの半円形パノラマスクリーンを活用した巨大シアターが設置され、東北・新潟の四季折々の風景や夏祭りの様子を、ドローンによる360度空撮やCGを駆使して表現し、観客にまるで現地を訪れているかのような臨場感を提供しました。

海外の先進事例

世界最大級の没入空間:「Sphere」が拓く映像体験の新境地

2023年にラスベガスで開業した「Sphere」は、直径157メートル、高さ112メートルの球体構造を持ち、世界最大の球形建造物として街全体をエンターテイメント空間にしています。内部には16K解像度のラップアラウンド型LEDスクリーンが設置され、観客を360度全方位から包み込む映像体験を提供します。さらに、HOLOPLOT社と共同開発した「Sphere Immersive Sound」は、1,600台のスピーカーモジュールと167,000個のスピーカードライバーを駆使し、各座席に最適化された音響を届ける世界最先端の音響システムです。

おわりに:地方こそVRの力で未来を創る

VRや360度映像は、地理的・時間的制約を超えて「体験」を届けられる新しい観光のかたちです。特に観光資源が点在しがちな地方にとっては、移動前に“心を動かす”プロモーションツールとして、大きな価値を持ちます。

これからの地域観光は、「観る」から「体験する」へ。VRの力を活用することで、地域の持つ本来の魅力を“体感”として届けられる観光のアップデートが進んでいくでしょう。